introduction

Ces dernières années, l’utilisation des chevaux pour améliorer le bien-être humain gagne en popularité : le rôle de l’équithérapie n’est plus à démontrer. Certains supposent que les équidés, conscients du besoin des personnes, s’adapteraient à ces dernières. D’autres, au contraire, soulèvent la difficulté qu’auraient les chevaux à gérer des postures ou comportements humains inhabituels.

Durant les séances, nombreux sont les facteurs qui peuvent affecter la relation humain-cheval : réactions imprévisibles de l’humain, irritabilité et agressivité éventuelles, problèmes d’attention, asymétrie et manque de stabilité engendrant des douleurs dorsales… En revanche, aucune recherche n’a pu tester comment les équidés de médiation perçoivent l’humain de manière générale. Explorer cela renseignerait sur l’impact chronique que l’équithérapie pourrait avoir sur le bien-être des animaux.

Noémie Lerch, d’autres chercheurs du laboratoire d’éthologie animale et humaine (Rennes) et des collaborateurs italiens ont ainsi souhaité savoir comment le cheval perçoit réellement ce type d’interactions : être un cheval thérapeute donne-t-il une mauvaise image de l’humain ?

En mettant les équidés face à une personne inconnue, les chercheurs s’attendent à des différences de comportements (positifs/négatifs, nombre d’interactions engagées) en fonction :

- De l’activité (équitation classique et/ou médiation) ;

- Des conditions de vie (alimentation et hébergement) ;

- De caractéristiques individuelles (âge, sexe, race).

Méthode

Les chevaux de l’étude

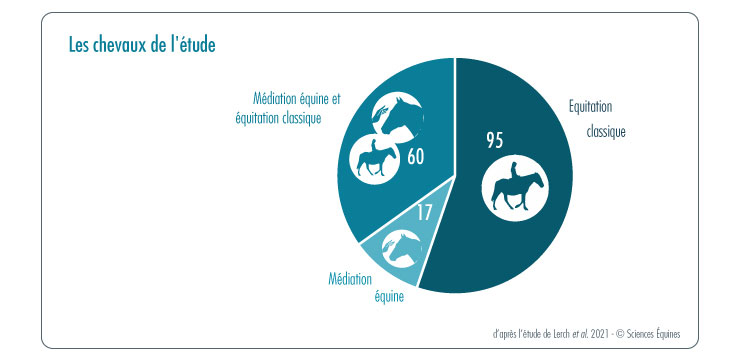

L’étude implique 172 poneys et chevaux de centres équestres européens. Les équidés de l’étude travaillent soit en tant que chevaux d’équitation classique, soit en tant que chevaux de médiation uniquement, ou bien sont impliqués dans ces deux activités (Figure 1).

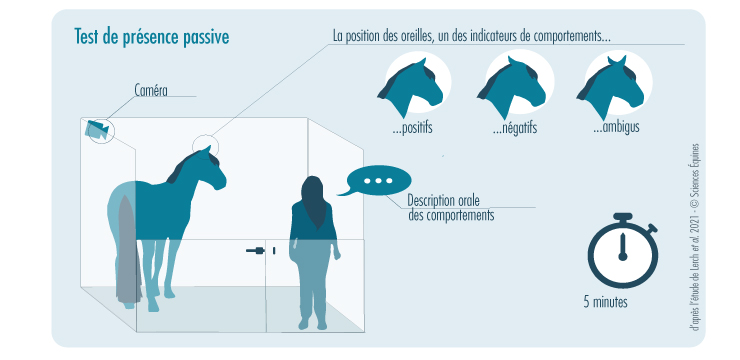

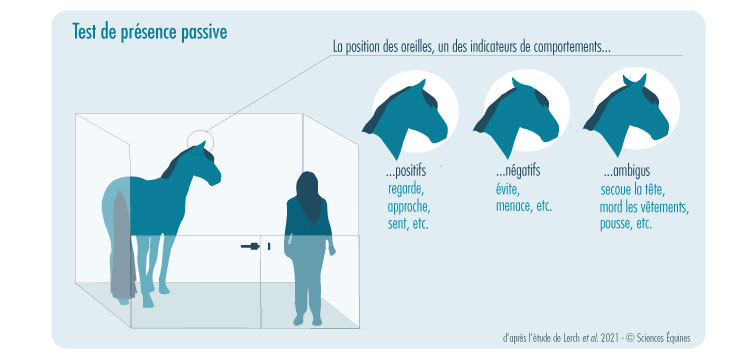

L’expérience : test de relation à l’humain

Un test souvent utilisé en éthologie a été choisi par les chercheurs : le “test de présence passive”. Il s’agit de tester la réaction spontanée d’un cheval face à la simple présence d’une personne inconnue.

Seuls les comportements dirigés vers l’humain sont ici pris en compte :

- Les comportements positifs – oreilles en avant (regarde, approche, sent…)

- Les comportements négatifs – oreilles en arrière (évite, menace…)

- Les comportements ambigus – oreilles latérales, dissociées ou comportements potentiellement liés à une frustration (secoue la tête, mord les vêtements, pousse…).

Résultats

En fonction de l’activité (facteur primaire)

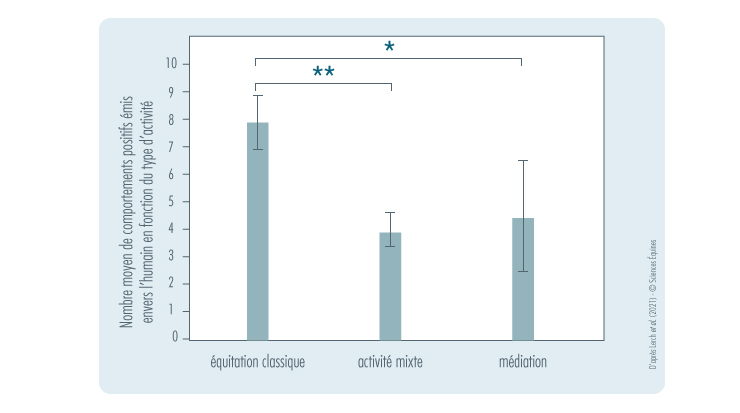

Les chevaux utilisés uniquement en médiation ou en activité mixte (médiation et équitation) ont exprimé significativement moins de comportements positifs envers l’humain que les chevaux utilisés en équitation classique (Figure 3).

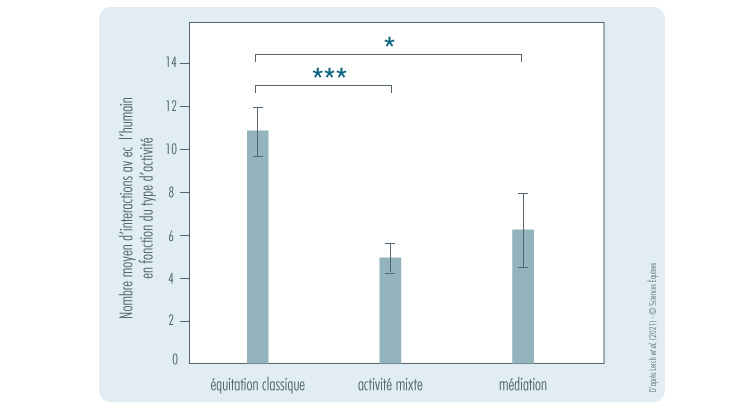

Lorsque l’on prend en compte tous les comportements (positifs, ambigus ou négatifs), les chevaux de médiation (dont ceux en activité mixte) interagissent significativement moins avec l’humain que les chevaux d’équitation classique (Figure 4).

Des facteurs secondaires influençant la réaction des chevaux sont également ressortis dans les analyses : les conditions de vie et certaines caractéristiques individuelles ont en effet joué un rôle. Ces analyses sont détaillées dans la partie En savoir plus sur les résultats.

Discussion

Les auteurs mettent en garde sur l’interprétation des résultats concernant la valence des comportements. En effet, dans l’étude, les regards dirigés vers l’humain sont particulièrement nombreux et ont été comptés dans les comportements positifs, contrairement à d’autres recherches scientifiques.

Un élément intriguant selon les chercheurs est le manque de recherche d’interactions des chevaux de médiation envers la personne inconnue. Les auteurs se questionnent : un tel manque d’interactions reflète-il un bien-être compromis, ou bien est-il le fruit d’un apprentissage (non-réponse aux surstimulations lors des séances) ? Ce phénomène n’est pas sans rappeler un état apathique, et donc à considérer potentiellement comme un indicateur de mal-être. À ce jour, même si les recherches concernant l’impact de l’équithérapie sur le bien-être des chevaux ne mentionnent pas de problème particulier, le doute persiste.

À l’avenir, il serait notamment intéressant de mener une étude similaire avec des équidés de médiation entraînés par renforcement positif, cette méthode d’apprentissage étant bénéfique à la relation humain-cheval. Les auteurs proposent également de reproduire l’étude en ajoutant une évaluation du bien-être des chevaux, afin de mettre en évidence une possible corrélation.