Introduction

Qui n’a jamais vu un cheval prendre peur d’un objet déjà rencontré avant ? On peut tenter d’expliquer ce genre de réaction en extrapolant un phénomène étudié chez l’homme, les primates et quelques espèces d’oiseaux : la cécité d’inattention. Liée à l’attention sélective, la cécité d’inattention intervient quand on se concentre tellement sur quelque chose que d’autres stimuli, pourtant parfaitement visibles, passent inaperçus. C’est de là que vient la fameuse vidéo du « gorille » noir au milieu de gens qui se font des passes avec un ballon, gorille que peu de gens remarquent lors du visionnage si on leur a demandé préalablement de compter les passes.

Puisque des réactions imprévisibles de peur causent de nombreux accidents avec les chevaux (Keeling et al, 1999), Gabor et son équipe ont cherché à savoir si, comme pour l’homme, les perceptions du cheval peuvent s’altérer quand il se concentre sur quelque chose de plus intéressant ou ardu. Si tel est le cas, cela donnerait une piste aux professionnels et amateurs pour prévenir les accidents lorsqu’ils s’attendent à ce qu’un objet inquiète leur cheval.

Dans cette première étude, on a donc cherché à voir si la cécité d’inattention existe chez le cheval. En effet, si l’attente d’une récompense alimentaire élimine ou diminue les réactions de peur face à un stimulus effrayant, cela veut dire qu’il y a bien cécité d’inattention.

Protocole

Les chevaux

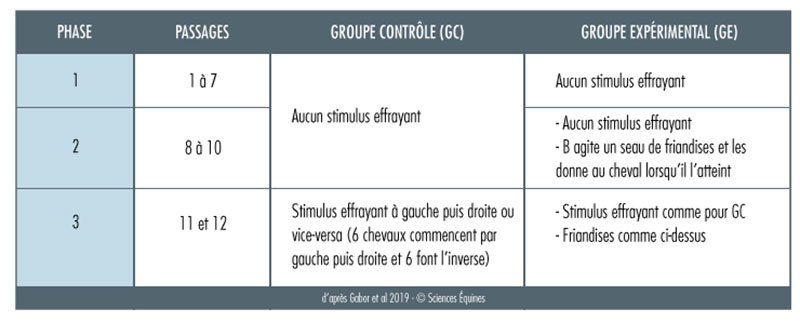

24 chevaux d’âges et de races variés vivant tous dans la même écurie avec des conditions de vie similaires (eau et fourrage à volonté notamment) sont divisés aléatoirement en deux groupes de 12. Le groupe contrôle (GC) et le groupe expérimental (GE) ont une distribution équivalente d’âges et de races.

Le stimulus effrayant

Avant l’expérience, on a établi grâce à un cheval supplémentaire que le stimulus effrayant (S) serait un hippocampe gonflable violet orné de guirlandes de Noël puisqu’il a déclenché la plus nette réaction de peur parmi différents objets (Fig.1).

Le dispositif

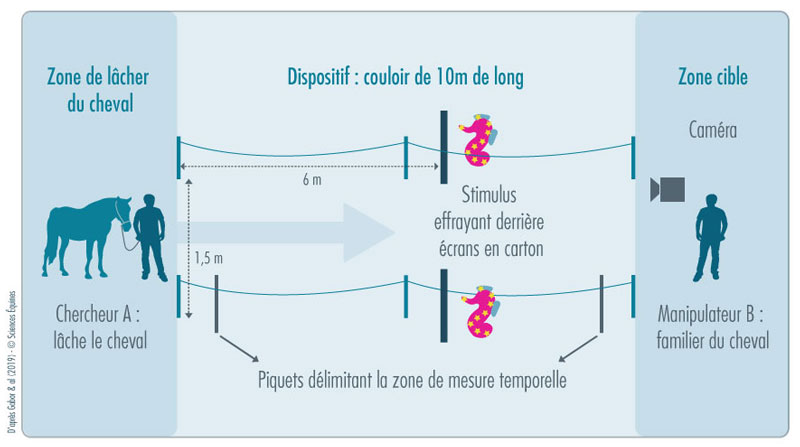

On forme un couloir de 10m de long et 1,5m de large avec des piquets et du ruban. À la fin de ce couloir se trouve le manipulateur B, que les chevaux connaissent bien, et une caméra qui filme les réactions et permet de chronométrer les chevaux. À 6m du début du couloir se trouvent des écrans de carton pour cacher S (Fig. 2).

Avant le début du test, chaque cheval réalise deux passages “à vide” pour s’assurer que lorsque le manipulateur A le lâche au début du couloir, il rejoint le manipulateur B.

Le test se déroule ensuite en 3 phases expliquées dans le tableau 1 ci-dessous :

Les mesures

On mesure deux éléments principaux:

- La durée de franchissement du couloir en secondes.

- Les comportements de peur, notés de 1 à 5 :

- Pas de réaction

- Observation de S avec un œil sans s’arrêter

- Observation de S avec 2 yeux sans s’arrêter

- Observation de S avec 2 yeux en s’arrêtant

- Écart ou mouvement de fuite

Résultats

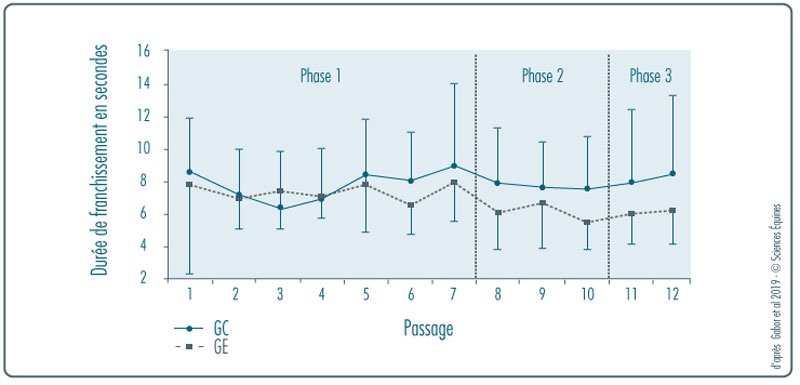

Durée de franchissement

Les seules différences significatives notées sont que le groupe expérimental traverse plus vite le couloir que le groupe contrôle en phase 2 (introduction des friandises ; p < 0.01) et que le groupe expérimental traverse plus vite le couloir au cours des passages (malgré S ; P = 0.008).

Réactions de peur

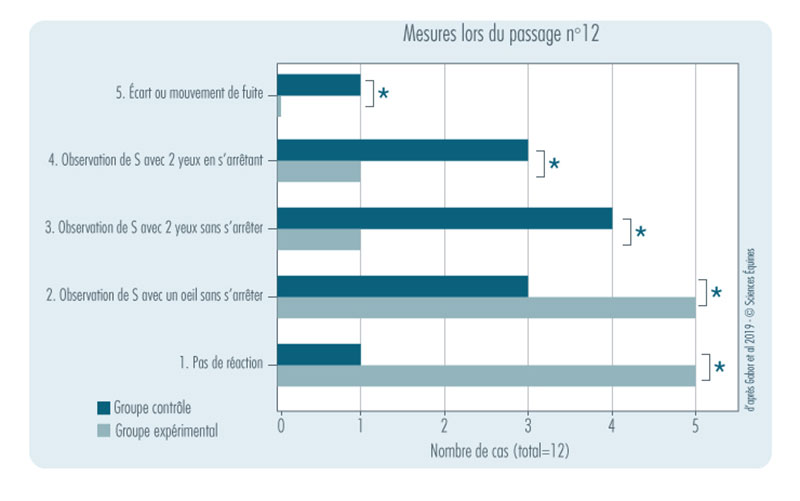

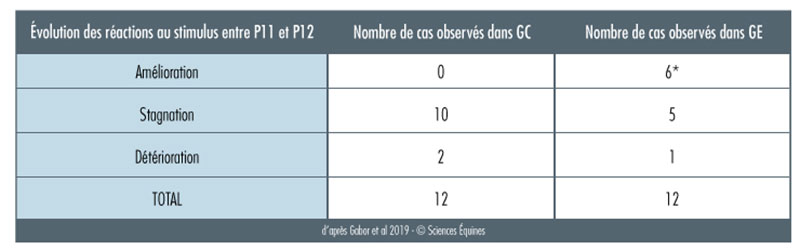

Les différences significatives (matérialisées par * dans les tableaux ci-dessus) sont :

- Au sein du groupe expérimental, les réactions de peur sont moins importantes que dans le groupe contrôle (p = 0,018) et, notamment, on n’observe aucun score de 5 (fuite) ;

- Au sein du groupe expérimental, les scores de réaction sont significativement plus bas pour le passage n°12 que pour le passage n°11 (p = 0,08).

Discussion

La nourriture n’a pas éliminé toute réaction au stimulus, mais a permis de diminuer celle-ci significativement et de faire avancer les chevaux plus vite en dépit du stimulus effrayant, ce à quoi les chercheurs s’attendaient. Cet effet augmenterait-il si on augmentait le nombre de passages devant le stimulus ? Si tel était le cas, augmenterait-il grâce aux friandises ou par un processus d’habituation ?

Gabor souligne aussi que la nourriture n’est pas forcément une distraction assez forte pour tester la cécité d’inattention chez le cheval. En effet, comme il est une proie, repérer un prédateur en mouvement prendrait sûrement le pas sur atteindre une source de nourriture afin de garantir la survie de l’espèce. Gabor et son équipe suggèrent la création d’une tâche cognitive complexe, comme un labyrinthe par exemple, ce qui correspondrait davantage aux protocoles employés chez l’homme pour tester l’attention sélective et la cécité d’inattention et aiderait à répondre à la véritable question qui les intéresse : le cheval peut-il être « victime » de cécité d’inattention au même titre que l’homme ?

De plus, le stimulus choisi dans cette étude était à hauteur d’épaule et immobile. Les chercheurs indiquent qu’il serait intéressant de reconduire l’expérience avec un stimulus plus semblable aux prédateurs, ou du moins à ce que les chevaux perçoivent comme des prédateurs, afin de voir si la distraction fonctionne aussi pour des peurs plus viscérales.

Enfin, il faut garder en tête qu’on a seulement pris en compte les réactions visibles des chevaux. Cela ne nous dit pas si :

- ils perçoivent le stimulus de manière explicite et consciente, auquel cas ils peuvent choisir de passer outre pour atteindre la nourriture ;

- cette perception et la réaction qui en découle est implicite et de l’ordre du réflexe, auquel cas les réactions sont incontrôlables.

Cette première étude sur la cécité d’inattention chez les chevaux conclut donc avec de nombreuses nouvelles questions et hypothèses à creuser.