Introduction

Du fait de leur statut de proie et de leur cohabitation avec des prédateurs, les chevaux ont développé une morphologie et des comportements qui ont assuré leur survie. Malgré une vie bien différente de leurs ancêtres et l’absence de prédateurs naturels, ces stratégies de survie persistent encore aujourd’hui chez nos chevaux domestiques.

Cela se traduit souvent par des réactions surprenantes et vives lorsque les chevaux sont effrayés, ce qui peut créer des risques pour eux comme pour nous, humains. De plus, plusieurs études scientifiques ont montré que de hauts niveaux de peur ont des effets néfastes et des conséquences mesurables sur les chevaux : baisse de performance, problèmes de santé, impacts sur la reproduction et sur le bien-être.

Dès lors, trouver des solutions pour réduire les réactions de peur impacterait toute une filière : cavaliers, professionnels ou non, éleveurs, vétérinaires… Chaque acteur de la filière a des attentes particulières : améliorer la sécurité des chevaux et des hommes, les performances et le bien-être des équidés.

L’éthologie et l’analyse des comportements ont déjà fait progresser notre compréhension des réactions de peur, mais peut-on aller plus loin et imaginer un partenariat avec des chevaux habitués, calmes pour réduire les réactions de peur des plus émotifs ?

L’intérêt de cette étude est d’intégrer une dimension scientifique pour valider ou invalider des pratiques d’éducation largement utilisées dans le monde équestre, comme par exemple le travail avec des chevaux âgés et éduqués pour encadrer de plus jeunes individus.

La question posée par les auteurs de l’étude est la suivante : la présence d’un compagnon calme et ayant suivi un entraînement d’habituation au stimulus, lors de situations suscitant la peur (exposition soudaine à un stimulus), peut-elle réduire les réactions de peur des chevaux non habitués ?

L’exposition des chevaux à des stimuli engendrant des réactions de peur est limitée et contrôlée et cette étude est conforme aux règles d’éthique rédigées dans le « Guidelines for Ethical Treatment of Animals in Applied Animal Behavior and Welfare Research » validé par l’Ethics Board of the International Society of Applied Ethology.

Protocole

Les chevaux

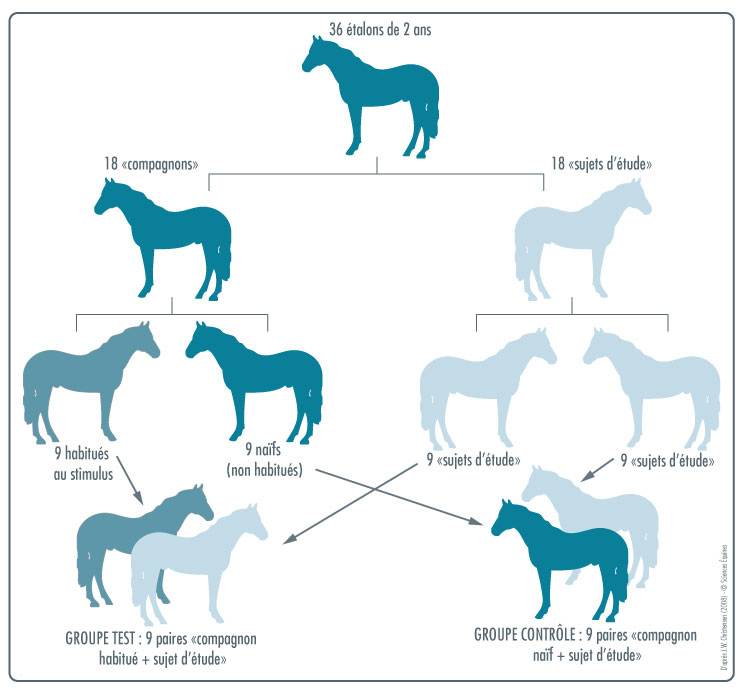

On étudie 36 chevaux répartis en 2 groupes : 18 chevaux sont « Sujets d’étude » et 18 autres « Compagnons ». Sur les 18 « Compagnons », 9 ont été habitués au stimulus et sont devenus « Compagnons habitués ». Les 9 autres n’ont jamais été confrontés au stimulus et sont donc devenus « Compagnons contrôle ».

18 paires ont ainsi été constituées : 1 cheval « Sujet d’étude » associé à 1 cheval « Compagnon habitué » (groupe TEST) ou à 1 cheval « Compagnon contrôle » (groupe CONTRÔLE).

Figure 1: les paires de chevaux

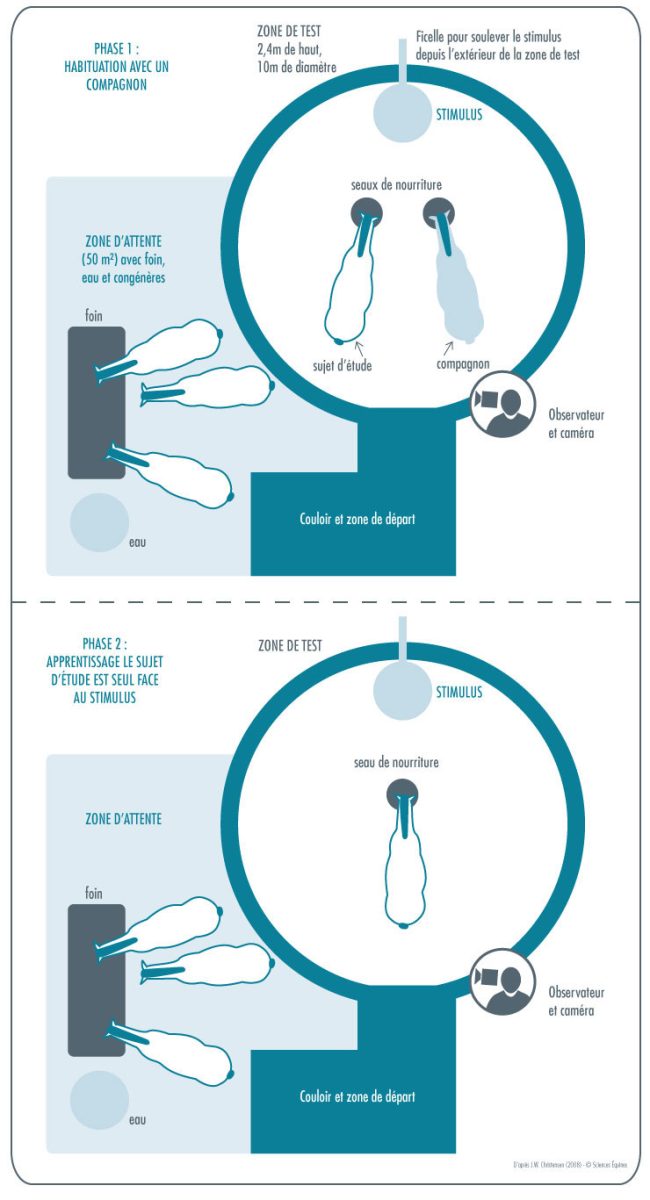

Le dispositif

L’étude se déroule en 2 étapes dans un enclos où les chevaux sont habitués à manger avant l’étude. Face au seau de nourriture se trouve un sac de sable au sol, et près de l’entrée, à l’opposé, un observateur et une caméra pour filmer tous les tests.

- Observation du dispositif par paires pour la “phase d’habituation”:

- Les paires du groupe test (avec un compagnon habitué) vont dans l’enclos de test où un sac de sable est au sol. L’expérience est également faite avec les paires du groupe contrôle pour pouvoir comparer.

- On soulève brusquement le sac de sable trois fois, ce qui constitue le stimulus inquiétant.

2. Observation des sujets d’étude pour étudier l’apprentissage de l’habituation : est-ce que les chevaux une fois seuls conservent le comportement acquis en présence de leur compagnon habitué en phase 1 ?

- Les sujets d’étude vont dans l’enclos, un par un.

- Le sac de sable est soulevé deux fois.

Les mesures

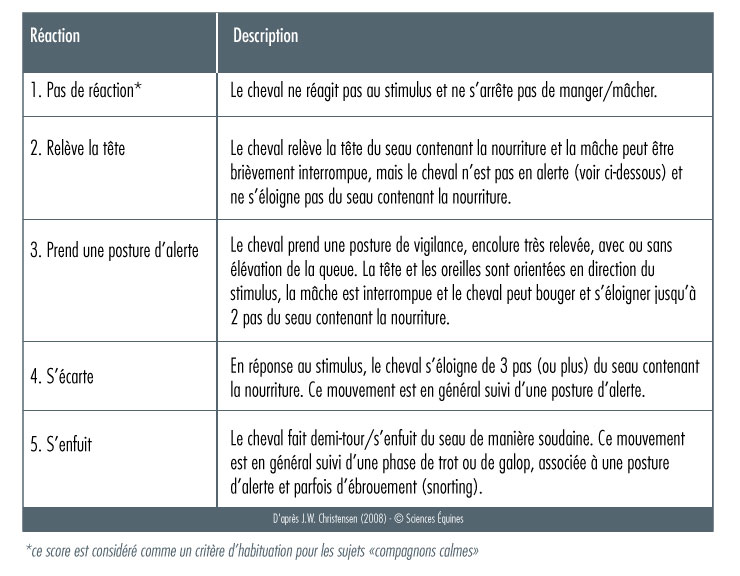

On a mesuré, lors de l’expérience, des scores de réactivité selon une gradation définie en amont, le temps de latence pour retourner manger après le stimulus, et les variations du rythme cardiaque.

Les scores de réactivité au stimulus sont définis ainsi :

- Le cheval n’a pas de réaction (c’est le critère pour les compagnons habitués)

- Le cheval relève la tête

- Le cheval prend une posture d’alerte

- Le cheval s’écarte

- Le cheval fuit

Résultats

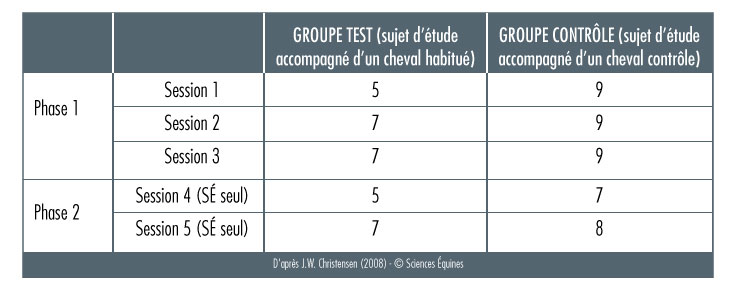

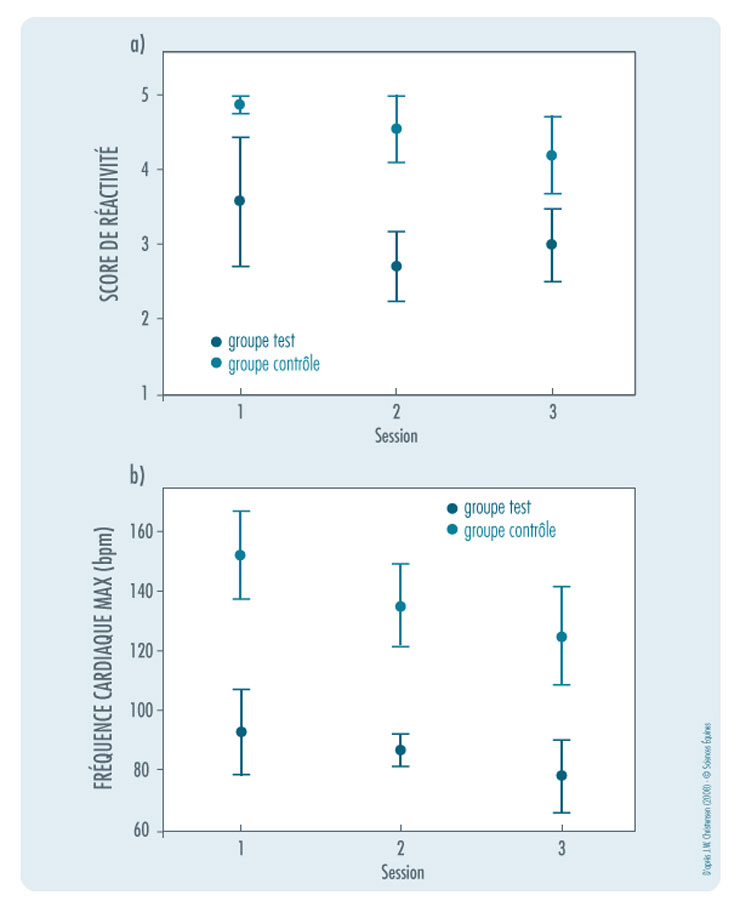

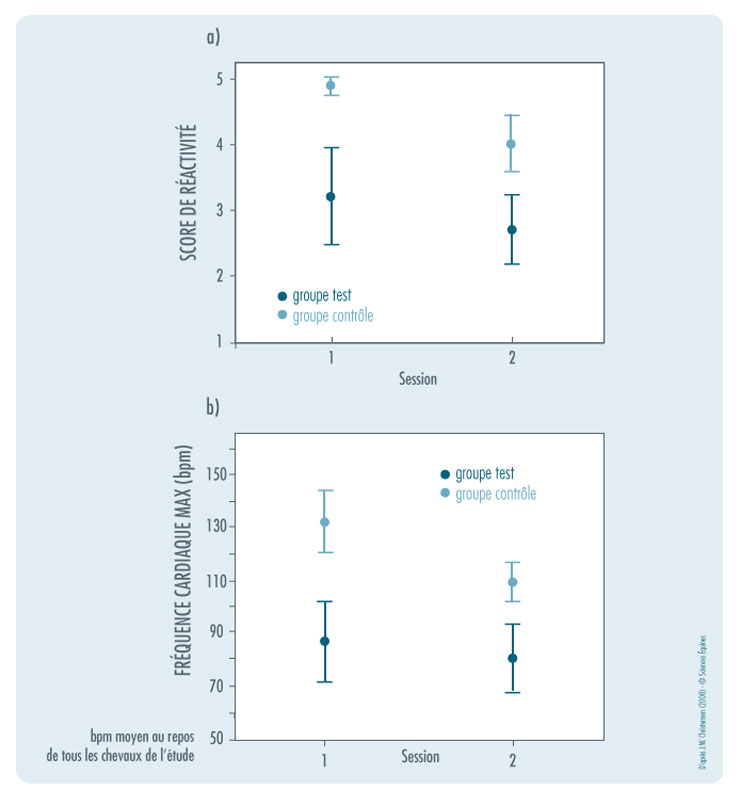

Les chevaux des groupes TEST présentent des scores de réactivité plus faibles (c’est-à-dire qu’ils ont des réactions moins marquées au stimulus), retournent plus vite manger et leurs réponses cardiaques sont plus faibles que les chevaux des groupes CONTRÔLE en phase 1 (habituation).

De plus, en phase 2 (apprentissage, figure 3 ci-dessus), pour les tests avec les sujets d’étude seuls, les résultats restent similaires : les chevaux des paires TEST ont eu des réactions plus faibles que ceux des paires CONTRÔLE.

Ces résultats offrent une première démonstration que l’utilisation d’un compagnon habitué a un effet positif sur des chevaux « verts ». Ils montrent également que dans un contexte social, l’individu tend à avoir le même comportement que son congénère (stratégie adaptative liée à l’espèce).

Discussion

Cette étude présente des limites dans la collecte des résultats à cause du protocole choisi (chevaux libres de mouvements, nombre d’expositions au stimulus…) et du nombre d’individus testés (seulement 36). Mais elle propose toutefois des résultats intéressants. Elle permet en effet d’engager des réflexions sur le fait de travailler avec des chevaux matures et expérimentés dans l’éducation des jeunes chevaux domestiques. Elle permet aussi de réfléchir à l’habitude encore répandue de séparer les poulains de chevaux plus âgés au pré.